La boxe est plus qu’un simple combat : c’est une époque, un mouvement historique, le croisement entre la petite et la grande histoire. Elle se distingue des autres sports en mettant en jeu l’intégrité physique de ses protagonistes. L’humiliation de la défaite est terrible : le vaincu est marqué dans sa chair et dans son âme. Il a déçu les attentes du groupe, de la classe, de la communauté qu’il représentait gants aux poings. Sur le ring ou en dehors, portée par des boxeurs engagés ou se manifestant à leur insu, la politique n’est jamais loin. Voyage en Amérique sur les traces de Jack Johnson, Harry Wills, Joe Louis et Mohamed Ali.

JACK JOHNSON, CROQUEUR DE MYTHE

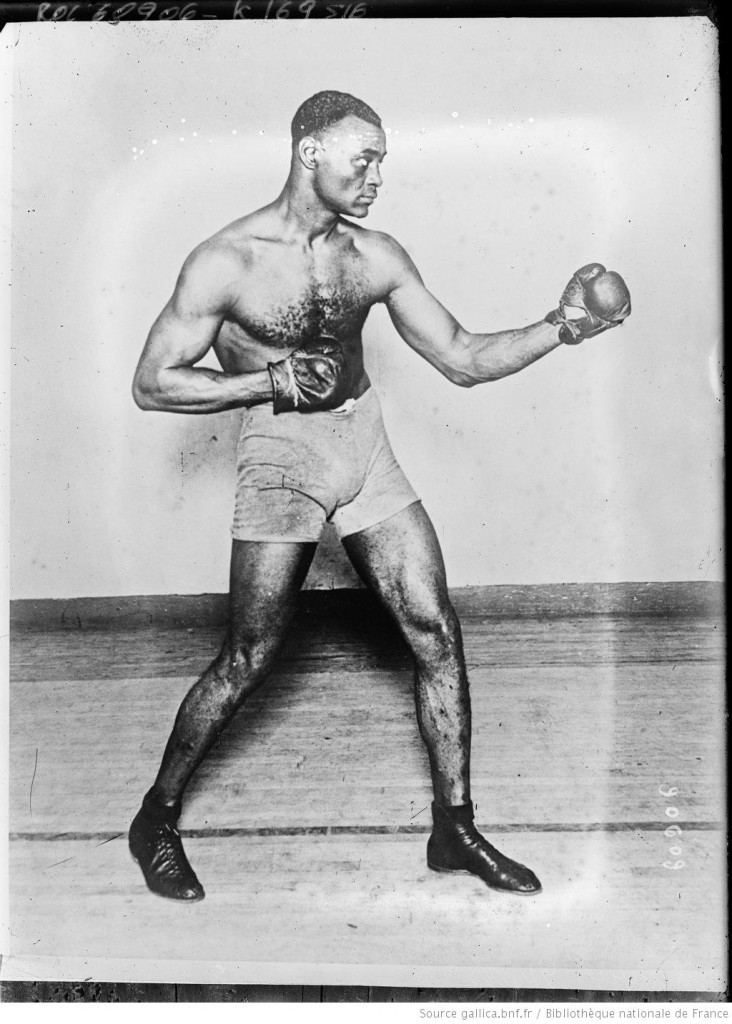

En 1897, John Arthur Johnson, dit Jack Johnson, dispute dans un quasi anonymat son premier combat professionnel. Comme d’autres athlètes afro-américains, il tente de percer à une époque encore marquée par les stigmates de l’esclavage. Ils seront des précurseurs dans le combat pour la cause noire, à leur corps défendant parfois. Pour la communauté noire du début du vingtième siècle, le sport est en effet l’une des toutes premières voies par lesquelles exister, l’un des premiers modes d’expression et de manifestation aux yeux des Blancs. Paradoxalement, le sport – et en particulier la boxe qui installe une domination physique -, est aussi l’un des berceaux du racisme aux États-Unis, parce qu’il survalorise les qualités du vainqueur et suscite la haine de l’adversaire.

C’est l’histoire de Jack Johnson, premier boxeur noir à ébranler le mythe de la supériorité de l’homme blanc.

Un tremblement de terre ! Voilà l’effet produit sur la société américaine par la victoire du boxeur de Galveston, Texas, sur Tommy Burns, le 31 décembre 1909, en Australie. Premier noir champion du monde des lourds, Jack Johnson accède au titre officieux d’homme le plus fort du monde. Et si la pilule a du mal à passer auprès des Blancs, encore soucieux de préserver la supériorité de leur « race », ces derniers ne sont pas au bout de leur peine.

Johnson, ancien miséreux devenu nanti, est bien décidé à jouir de ce qu’il a gagné de ses poings. Il flambe, pavoise, et bouscule les règles tacites d’une société américaine ségrégée et haineuse. En 1910, on branche encore à tout va dans le Sud américain. Chaque semaine ou presque. Un Noir qui ose lever les yeux est un homme mort. Jack Johnson roule en voiture de sport, fréquente assidûment les maisons closes des métropoles du Continent, et s’affiche publiquement en compagnie d’une demi-mondaine de couleur blanche, suscitant une ire de réprobation incommensurable dans toute l’opinion américaine. Jack Johnson, son mètre quatre-vingt dix, ses quatre-vingt dix kilos, et des directs dévastateurs, font surgir dans la presse le sentiment d’une horrible menace sur la destinée américaine.

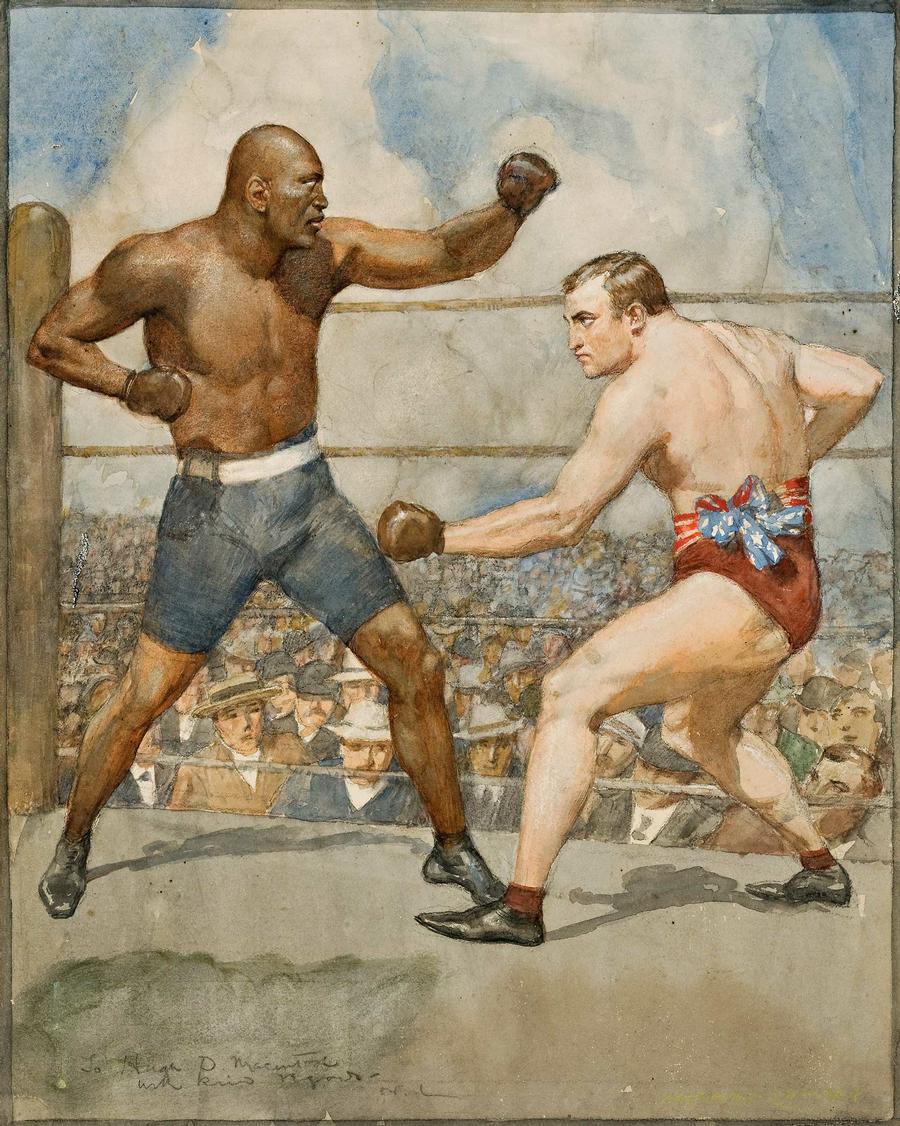

Reno, 4 juillet 1910, jour de la célébration de l’indépendance américaine, incarne à merveille cette hystérie collective. Pour défier le champion en titre, l’Amérique blanche a sorti de sa manche Jim Jeffries, icône américaine, ancien champion du monde des poids lourds.

Une campagne de presse d’une violence folle a eu lieu pour forcer le meilleur « espoir de la race blanche », retraité depuis 1905, à venir corriger le faraud impudent. La photo d’une jeune fille, tout en nattes et jupette, suppliant Jeffries en une du Chicago Tribune, emporte – notamment – sa décision.

Vingt mille hommes se pressent dans un stade rustique pour voir l’affrontement, vingt mille ouvriers, vachers, vagabonds, employés venus s’encanailler, hommes de toutes extractions chantant à l’unisson et à toute poitrine d’harmonieux et délicats chants de mise à mort contre le « negro ». Johnson est conspué, seul contre tous – bien sûr, puisque les Noirs sont interdits de stade – face à cette déferlante d’insanités racistes.

La consternation douche précocement le bel enthousiasme de la foule. Seul un maigre crochet de Jeffries à la quatrième reprise entretient l’illusion : la vue du sang qui s’échappe de la lèvre de Johnson fait frémir la foule. Mais l’allonge du Texan, et sa vivacité sont deux arguments imparables pour Jeffries. Johnson boxe dans son style caractéristique, à l’économie, la garde très haute, maintenant son adversaire à distance et le noyant de coups précis dès qu’il ouvre sa garde. Un coup au foie, trois crochets à la mâchoire d’affilée : Jeffries passe à la moulinette, il est mis au supplice. Johnson lui broie l’épaule, le nez, lui ferme les paupières. Il l’exaspère sous ses invectives. Au début de la quinzième reprise, Jeffries recule, s’adosse aux cordes, tente de rejoindre son coin : il ne parvient plus à éviter les enchainements de son adversaire. L’idole américaine s’effondre en reculant. Une chape de silence tombe : c’est la première fois que l’icône de la nation est au sol. Grâce à la complaisance d’un compte bienveillant, il se relève à neuf. La séquence suivante lui est fatale : l’entraîneur de Jeffries jette une serviette au centre du ring en signe d’abandon : tout, plutôt que d’être mis K.O par un Noir.

Le titre de champion du monde de Johnson est désormais incontesté. Il n’aura guère le temps de profiter de sa gloire. Les images du combat sont interdites sur le territoire, de sanglantes émeutes éclatent pour réprimer les Noirs qui célèbrent la victoire dans le pays. Neuf morts confirmés, des centaines de blessés.

Jack Johnson est riche, au faîte de sa gloire. Il est une vedette de Broadway et mène grand train dans l’Amérique des années folles. Il ne tarde pas à choir, contraint d’affronter un autre adversaire : le gouvernement fédéral. Une équipe d’agents fédéraux est sommé de mettre un terme à ses outrecuidances. Un District Attorney trouve la parade : il est accusé d’avoir voyagé dans un train en compagnie d’une prostituée, également sa maîtresse, enfreignant la législation contre la traite des Blanches. Le coup de force est patent, les juges obtempèrent. Il est condamné à la prison.

Johnson choisit la fuite et l’exil. Il boxe en Europe, au Mexique, à Cuba. Longue déliquescence d’un homme traqué, il s’agit d’exhibitions loin d’être à la hauteur de son talent. Il perd finalement sa ceinture en 1915, contre Willard, rentre aux Etats-Unis, purge sa peine, tente un retour, court le cachet, vit d’expédients dans une misère relative. Il meurt en 1946, dans un accident de voiture. Le New York Times déclare :

Ainsi prenait fin l’existence hors norme de ce boxeur, qui tutoya les sommets, et toucha les abîmes.

HARRY WILLS, À L’OMBRE DE LA BARRIERE DE COULEUR

Durablement traumatisés, les « Blancs », qu’ils soient boxeurs, managers ou journalistes vont désormais tout faire pour éviter que l’épisode ne se répète.

Les successeurs de Jack Johnson : Harry Wills, Sam Langford, Joe Jeannette et Sam McVey pour ne citer que les plus talentueux, sont contraints de croiser le fer dans ce qu’on appelle alors le « Negro Boxing », une ligue fermée de fait dans laquelle les boxeurs blancs ne s’aventurent guère.

Les quatre s’affrontent à longueur d’année, plusieurs fois de suite : Langford et Wills croisent dix-huit fois les gants de façon officielle dans leur carrière. Pour durer, ils se ménagent – et déçoivent les spectateurs : les combats sont faits d’évitement, de feintes, de coups précis, entre des combattants qui se déplacent à peine et se tiennent à distance respectueuse. Les journalistes parlent pudiquement de « boxe scientifique » : ils sont pionniers dans l’art de se défendre, d’esquiver, de jouer de leur garde, loin de cette boxe primaire et bestiale du tournant du siècle dernier. Pour le spectacle, ils se contentent de malmener la chair à canon qu’on leur envoie de temps à autres, jeunes boxeurs impétrants renvoyés à leur misère.

Wills, de dix ans plus jeune que Jeannette, sort du lot. Il comprend que le public vient voir des combats entre Noirs comme on allait voir des gladiateurs : pour le goût du sang. Sa vitesse de bras et son allonge, lui permettent les coups les plus dévastateurs en toute sécurité. Il en joue, ne répugne pas à l’exécution sommaire des adversaires qu’on lui propose.

Harry Wills, l’homme qui rentra dans l’histoire comme celui qui s’y arrêta au seuil, la faute à ce combat qui n’eut jamais lieu contre Jack Dempsey, champion du monde poids lourds durant les folles années vingt, et qui lui refusa cette « chance pour le titre » auquel le meilleur boxeur de sa génération aurait eu le droit, s’il n’était né noir et américain. Après les tribulations de Jack Johnson, « l’homme le plus haï des Etats-Unis », la barrière de couleur s’est bel et bien refermée sur tous les boxeurs noirs, inamovible pendant deux décennies. Wrong time, wrong race !

Six années durant, Harry Wills s’escrime à obtenir ce combat, mais ni les centaines de milliers de dollars promis par les promoteurs, ni le parcours du combattant de l’athlète qui, de l’Australie à l’Argentine, défait – plusieurs fois – tous les autres prétendants, ni même l’arrêt prononcé par la Cour Suprême de l’Etat de New York ou la suspension de Jack Dempsey décidée par les plus hautes autorités américaines de la boxe, ne parviennent à faire flancher la détermination de son adversaire. Le racisme et l’aversion des pouvoirs publics à organiser des compétitions « mixtes » [entendre : entre les « races »] bien sûr, mais aussi la peur de perdre du champion en titre, les combines de la presse et des autres boxeurs, enfin l’âge d’Harry Wills, finissent par avoir raison de ce champion sans couronne ni ceinture.

JOE LOUIS, AU NOM DE LA BANNIERE ÉTOILÉE

Vingt ans après la sortie de scène de Jack Johnson, alors que le monde est sur le point de basculer dans l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique place tous ses espoirs sur un ancien bègue, petit fils de métayers de l’Alabama venus à Détroit contre la promesse d’un emploi chez Ford, et ses 5 dollars de l’heure. Un Noir.

Il faut dire que Joe Louis a vite appris les bonnes manières. À peine a-t-il enfilé ses premiers gants que son manager, conscient du potentiel hors du commun du bonhomme, imagine un plan pour éviter l’amalgame avec l’homme le plus haï des Etats-Unis -Jack Johnson- et un sort comparable à celui d’Harry Wills et consorts. Il est suivi à la lettre. Joe Louis ne doit jamais dire du mal de ses adversaires ou être vu en compagnie de femmes blanches. Il s’applique à donner l’image d’un homme qui lit la Bible, craint Dieu, aime sa mère. Premier champion du monde Noir depuis Jack Johnson grâce à une victoire sur Jim Braddock le 22 juin 1937, Joe Louis ne représente aucune menace pour la société blanche, sa suprématie et ses valeurs.

Le 21 juin 1938, 90 000 spectateurs envahissent le Yankee Stadium pour un événement historique. Trois mois plus tôt, Hitler a annexé l’Autriche. La guerre est imminente. La revanche opposant l’Américain Joe Louis à Max Schmeling, l’Allemand, dépasse le cadre du ring. Les deux hommes sont les symboles de leurs peuples respectifs.

Max Schmeling, vainqueur de la première confrontation deux ans plus tôt incarne la suprématie aryenne. Après la guerre, pendant laquelle il sert dans la Wehrmacht, il sera blanchi par les autorités britanniques de toute compromission avec les crimes nazis. Pour l’heure, l’opinion américaine voit en lui un pion à la solde du Führer. L’aversion des américains à son égard se transforme en sympathie pour Joe Louis : entre un nazi blanc et un américain noir, le choix est vite fait. Le Président Roosevelt enrôle d’ailleurs son compatriote dans la propagande anti allemande. Il lui agrippe le bras et déclare : « voilà les muscles qu’il nous faut pour défaire l’Allemagne ».

Les motivations du tenant du titre sont pourtant à mille lieux de l’hystérie qui entoure le combat : « je veux ma revanche, tout ce que je demande c’est que Schmeling soit à la hauteur et ne se couche pas. » Est-il seulement conscient de la dimension politique de leur affrontement ?

Quoi qu’il en soit, quand le Bombardier Noir abat l’Allemand avant même la fin du premier round, c’est l’extase. Les gens se jettent au cou les uns des autres. Les Noirs et les Blancs s’embrassent. L’Amérique a battu les nazis. Avec cette victoire, Joe Louis a tombé le masque du « bon nègre ». Les Américains l’adorent, non parce qu’il est docile ou inoffensif mais pour la raison inverse. Peu importe sa couleur, il leur a rappelé leur force. La force de l’Amérique.

La suite est moins idyllique. Le héros sert son pays pendant la 2nde guerre mondiale, relégué dans une unité réservée aux Noirs. Au tournant des années 50, étouffé par les arriérés d’impôts, il sort de sa retraite pour courir le cachet. Le 21 octobre 1951, un crochet du gauche de Rocky Marciano, en larmes dans son vestiaire après le combat, met un terme à ce come-back douteux.

Petit à petit, l’étoile de Joe Louis pâlit. Au cours des années 60, il est fréquemment moqué par une partie de la communauté afro-américaine sous l’influence de ses nouveaux leaders, plus radicaux. Mohamed Ali, lui-même, lâchera un cinglant « Oncle Tom » à la face de l’idole vieillissante. Ruiné, tombé dans la schnouffe, victime d’un arrêt cardiaque, le Bombardier Noir passe l’arme à gauche le 12 avril 1981. Quelques jours plus tard, il est enterré avec les honneurs militaires, sous les yeux de Max Schmeling, son vieux rival, qui a financé une partie de la cérémonie.

MOHAMED ALI, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX

Champion olympique des mi-lourds à Rome en 1960, Cassius Clay explose sur le devant de la scène en détrônant l’abominable Sonny Liston, par abandon au 6e round, le 25 février 1964, à Miami. La chute de Liston, ancien taulard, drogué notoire, soupçonné d’être lié à la mafia, marque le début du règne de Mohamed Ali sur la catégorie reine. Le nouveau champion du monde des lourds annonce dans la foulée sa conversion à l’Islam et son changement de patronyme. Qu’un boxeur change de blase, passe encore : Sugar Ray Robinson s’appelait Walker Smith, Marvin Hagler ajoutera Marvelous sur sa fiche d’état civil… Cela dit, c’est la première fois que le changement est opéré sous l’effet d’une conversion religieuse.

En boxant sous la bannière des Black Muslims, Ali se met tout le pays à dos. L’Amérique protestante et catholique se sent insultée. Il n’est pas le premier boxeur musulman à monter sur le ring, mais il est le premier boxeur noir musulman, champion du monde des lourds.

Pour Alexis Philonenko, auteur d’une indispensable Histoire de la boxe, le parcours et les engagements d’Ali doivent se comprendre à travers trois idées. La première, c’est que tous les hommes, quelque soit leur couleur de peau, sont libres. La deuxième, que Dieu a tracé à chaque homme le chemin qu’il doit suivre pour faire éclater sa vérité. Et la troisième, qu’il reconduirait en son lieu originel la boxe, en combattant pour le titre mondial en Afrique noire et qu’alors l’odieuse ségrégation américaine s’effondrerait, en partie du moins. On le voit, chez Ali, boxe et politique sont intrinsèquement liées, la boxe étant entendue comme une caisse de résonance pour les causes qu’il défend.

Après Liston pour la revanche, Ali abat également Floyd Patterson, ancien champion du monde des lourds, lui-même détrôné par un Liston au sommet de son art en 1962. Alexis Philonenko explique :

Clay en voulait à Liston, autant qu’à Patterson. Le premier avait donné une triste image de l’homme noir, accusant involontairement les coloured men, justifiant leur servitude, et, quant à Patterson, ce brave garçon, si honnête et si serviable, Clay jugeait qu’il donnait lui aussi une cruelle image du Noir : Patterson sortait de la case de l’oncle Tom. Or Clay, déjà, ne supportait plus de voir des esclaves. Autour de lui, il ne voulait voir, toutes races confondues, que des hommes.

Jack Johnson choquait, certes, mais il se débattait avant tout pour jouir sans entraves. Harry Wills, impuissant, a gâché ses plus belles années à l’ombre de la barrière de couleur et Joe Louis a défendu la bannière étoilée sans trop y croire. Quant à Ali, et c’est le point de rupture avec ses prédécesseurs, il a une conscience aigüe de la portée politique de ses actes.

Nous sommes en 1967 et JFK puis Johnson ont engagé l’Amérique dans le bourbier vietnamien. Des centaines de milliers de jeunes hommes partent lutter contre le communisme. Mais, pour Ali, pas d’union sacrée qui tienne. Et pas question de transiger quand il est appelé sous les drapeaux. Question de principe : il n’a lui, un Noir, aucune raison d’aller tuer des Jaunes qui ne lui ont rien fait, pour le plaisir des Blancs, et de plus il est contre la guerre sous toutes ses formes.

Ali paye le prix de ses convictions. La justice américaine le déclare déchu de son titre. On lui retire sa licence et son passeport. Il est condamné à payer une amende faramineuse et ses avocats lui évitent la prison de justesse.

En 1970, la Cour suprême lui rend ses droits. Ali retrouve de facto voix au chapitre. Après 43 mois de retraite forcée, il reprend son bâton de pèlerin pour accomplir sa mission : rendre aux Noirs, si longtemps méprisés, les honneurs de la boxe en combattant en Afrique.

Plus lent, plus lourd, Ali a perdu la rapidité d’exécution qui faisait de lui un lourd boxant à la vitesse d’un moyen. Malgré le scepticisme général, il entend reconquérir le titre mondial. Il échoue une première fois, battu aux points par Joe Frazier le 8 mars 1971 au Madison Square Garden, après avoir visité le tapis pour la première fois de sa carrière. La seconde opportunité sera la bonne. Ali défie la terreur George Foreman le 30 octobre 1974 à Kinshasa, Zaïre.

Alors que pour 10 millions de dollars – somme remise à Don King pour monter le combat -, Mobutu se paye une page de pub mondiale, Ali vit une consécration aussi bien politique que sportive. La plupart des championnats du monde des lourds se sont tenus depuis très longtemps aux Etats-Unis. Or, Ali rêve d’établir sa supériorité physique et mentale de noir, descendant d’esclaves noirs sur la terre des Noirs.

Je suis en Afrique. L’Afrique c’est chez moi. Au diable l’Amérique et ses valeurs. J’y habite mais les Noirs viennent d’Afrique. Après 400 ans d’esclavage, je rentre chez moi me battre parmi mes frères.

Dès sa conclusion, il transforme le combat en un affrontement idéologique, bien aidé par les maladresses de son rival. L’ancien Congo belge s’est libéré dans le sang, et Ali ne se gêne pas pour mettre Foreman dans le même sac que l’ancien oppresseur : « C’est un Belge ». Ce dernier a beau être noir, il débarque à l’aéroport du Zaïre en tenant en laisse un gros chien policier…comme un Belge. Le fameux « Ali bomaye » n’a pas fini de résonner dans les oreilles du tenant du titre.

Le soir du combat, Ali surprend son monde. Non, il n’a pas l’intention de danser. Garde haute, coudes sur l’estomac et visage bien protégé, littéralement assis sur les cordes, il laisse Foreman s’épuiser en lui tapant dessus. Le champion en titre, formidable puncheur a l’habitude de boucler ses combats de manière expéditive. Mais ce soir, il ne trouve ni rythme ni ouverture. Au sixième, il trébuche et s’affale dans les cordes. Au septième, plus frais, Ali remet la marche avant. Au huitième, c’est l’estocade. Quatre coups pour entrer dans la légende et Foreman qui mord la poussière de Kinshasa.

La victoire d’Ali fait « trembler le monde ». Le nouveau champion du monde des lourds occupe la une de tous les journaux tout comme les commentaires rapportant l’éveil du continent noir.

Et Philonenko, qui a tant aimé Ali, de conclure :

Ainsi s’acheva l’histoire de la boxe. Un homme avait voulu, c’était sa mission, briser ce qu’il pouvait briser dans la citadelle du racisme. On parle souvent de « combat du siècle » (à propos d’Ali–Foreman). Cette expression ne convient pas. Il faut plutôt parler d’un combat historique, qui dépasse, et de très loin, la boxe. La carrière de Mohamed Ali sera revue, à nouveau commentée et toujours on en viendra à cette idée simple et profonde. Un homme s’est battu pour une certaine Idée de la liberté.

Jack Johnson, Harry Wills, Joe Louis, Mohamed Ali. Tous se sont battus. Pour leur communauté, pour leurs droits ou simplement pour exister en tant que boxeurs. Ils ont défendu des causes, parfois à leur insu, dépassés par la portée des évènements. Ils ont parfois osé parler, défier sans craindre pour leur personne ou pour leur carrière. Ils se sont débattus avec les préjugés de leur époque. Ils ont appris que lorsqu’un homme extraordinairement talentueux ou charismatique est élevé au rang de symbole, la politique n’est jamais loin, tapie dans l’ombre du ring.

NZ & EM