[Texte initialement paru dans le magazine Negus n°3]

Mon nom est Bheki Moyo. Je suis né le 10 juin 1974 dans un township de la province du KwaZulu-Natal, à proximité de la ville de Ladysmith en Afrique du Sud. Je suis mort dans un parc du sud de Londres, la nuit du 6 mars 2017. Ceci est mon histoire.

De mes premières années, je ne garde que des bons souvenirs. Nous vivions, mes parents, mes huit frères et sœurs et moi, dans une petite communauté rurale. Sans un radis, mais avec le sourire. Mon père était un optimiste. Les lendemains qui chantent, il n’avait que ça à la bouche. Avec le travail, l’éducation et une bonne dose de détermination, on arrive à tout, il disait. Encore fallait-il se trouver au bon endroit. Il avait fait de Johannesburg son idée fixe. Une sorte d’Eldorado. Nous avons déménagé. A neuf ans, j’ai découvert l’apartheid.

Certains symboles vous marquent un homme, et pour longtemps. Comme cette carte d’identité ethnique qu’il fallait toujours avoir sur nous. Il y avait peu de risques qu’on nous prenne pour des Afrikaners, mais ça devait les rassurer que ce soit écrit noir sur blanc. Les magasins, les parcs et les plages aussi étaient « séparés ». Quand on croisait la route des Blancs, ils détournaient le regard. Comme si nous n’existions pas.

Chaque jour, vingt kilomètres à pied pour me rendre au collège, puis au lycée de Bethel. J’ai toujours aimé étudier. Je collectionnais les « A ». Mon père était ravi. Si je continuais comme ça, j’allais m’en tirer, c’était sûr. Mandela venait de sortir de prison et j’y croyais dur comme fer. Puis, je me suis inscrit à la fac. Par correspondance. La journée, je vendais des tomates et des miroirs dans la rue. La nuit, je bûchais pour décrocher une licence en Commerce, Banque et Assurance. J’aurais voulu être avocat, mais l’école de droit était au-dessus de mes moyens. Mon diplôme universitaire, c’était comme décrocher la lune. Un beau pied de nez à l’apartheid et à la misère.

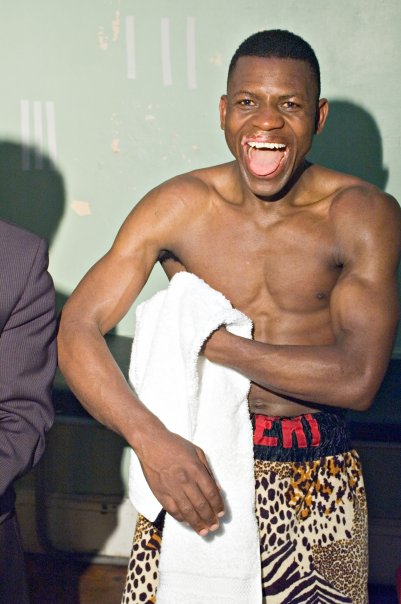

Puis, j’ai rejoint mon oncle à Pretoria. Un fou de boxe. Tous les week-ends, il insistait pour qu’on mette les gants. Pendant un an, j’ai fait office de sac de frappe. Il me foutait des raclées tout en dispensant ses conseils d’ancien boxeur. Ça a pris du temps, mais j’ai fini par avoir le dessus. J’avais compris comment me déplacer, comment lancer des coups pas trop dégueu. Il disait que j’avais quelque chose, que je ferais un bon boxeur.

J’ai trouvé une place de guichetier à la United Bank. Je travaillais dur. Je grimpais les échelons. Jusqu’à occuper un poste de manager. Par l’entremise d’un collègue, Coen Van Dyk, j’ai fait la connaissance de Pierre Coetzer, l’ancien champion des lourds d’Afrique du Sud. Il avait eu maille à partir avec George Foreman, Riddick Bowe et Franck Bruno. Il savait de quoi il parlait et il en parlait pendant des heures, en éclusant bière sur bière. Pierre avait perdu son combat contre la bouteille, mais je lui dois ma rencontre avec Charles Beckhouse, mon premier entraîneur digne de ce nom.

C’était pas un rigolo, Charles. Il nous tuait au sac, aux pattes d’ours et à la poire. Avant de nous faire monter sur le ring, épuisés. On se battait malgré tout comme des morts de faim. De vrais chiffonniers. Un soir, une droite m’a secoué comme un prunier. Mon premier coup dur. La tête qui tourne. Les jambes en coton. Rester debout à tout prix. Sur le chemin du retour, impossible de retrouver la station de train. J’étais ailleurs.

J’ai perdu mon premier combat. Mais j’ai gagné la majorité des suivants. A force d’entraînement. Le soir, au lieu de prendre le train, je rentrais en courant. Trois heures. Ou bien, je me levais au beau milieu de la nuit. Pour faire de la corde et boxer mon ombre jusqu’à l’aube. Seul sur un parking qui avait le mérite de rester éclairé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

La boxe était devenue ma vie. J’adorais ça. J’étais tombé amoureux de la violence. Je cherchais le KO et le sentiment de toute puissance qui va avec. A la banque, à part Coen, personne n’était au courant. Elle a mauvaise presse, la boxe. Et puis, ils avaient fait de moi leur bon noir. Un modèle d’intégration. J’aurais pu rester là, tranquillement posé sur mes fesses, de 8h à 16h, cinq jours sur sept. Faire carrière. J’aurais pu grignoter quelques miettes de leur gâteau. J’aurais pu mais cela ne s’est pas passé ainsi. Pas fait pour moi. Je voulais être un champion, moi. En 2002, j’ai tout plaqué pour vivre mon rêve.

J’ai atterri à Londres avec mon visa sportif et mon baluchon. Les premiers jours, j’ai parcouru toute la ville à pied. Avant de trouver une piaule à Earl’s Court. Au bout d’une semaine, j’étais déjà au All Stars Gym, à m’entraîner. Ils m’ont pris une licence de boxeur amateur. J’étais l’un des espoirs du club. Ils pensaient que j’allais faire de grandes choses. Ils me disaient prends ton temps pour passer pro, t’es pas pressé, on va construire ta réputation petit à petit. Mes économies fondaient comme neige au soleil. Et puis mon style allait faire des ravages chez les pros. J’aimais le combat rapproché, quand ça cogne pour de vrai. Ma détermination a fini par les convaincre.

Rien ne s’est passé comme prévu. J’ai perdu mes deux premiers combats professionnels sur décision, croyant en avoir fait assez pour l’emporter. La faute à pas de chance, je répétais, persuadé que le vent allait tourner. Au troisième, mes espoirs se sont envolés. J’ai compris que c’était perdu d’avance.

C’était le 17 novembre 2005. Je boxais Gary Buckland, un « prospect » c’est-à-dire un jeune qui monte. Il avait remporté ses trois premiers combats. Il y avait foule au Conference Hall d’Ashton Gate. Sept titres de champion amateur du Pays de Galles, ça aide à vendre des tickets. Je dois reconnaître qu’il n’était pas mauvais, Buckland. Il a mis une pression d’enfer dès le premier round. Sans parvenir à me toucher. Depuis mes joggings le long de la voie ferrée de Pretoria, j’ai toujours eu des jambes de feu. Et bon nombre de mes jabs sont arrivés à destination. Oui, il a sans doute dominé le deuxième round. Du moins, il s’est montré le plus actif. Mais il ne m’a pas inquiété. Jamais. Je me déplaçais, j’occupais tout l’espace du ring, j’esquivais, je levais les mains. Je le laissais se fatiguer. Brasser l’air. Il tirait la langue, Buckland. La frustration commençait à se dessiner sur son visage. Il avait beau être promis à un avenir doré, je lui rendais la pareille. Pendant la minute de repos, mon entraîneur m’a dit qu’il était temps d’accélérer, que je boxais à l’extérieur, que l’autre était fatigué, que je devais chercher le KO. Il m’a remonté comme un coucou. Puis, le coup de gong a sonné et je me suis levé. Buckland, lui, est resté assis sur sa chaise. L’arbitre a traversé le ring pour m’avertir qu’il arrêtait le combat, que j’avais perdu. Incrédule, j’ai repoussé son bras. J’en pleurais de rage. Mes hommes de coin sont passés entre les cordes pour lui demander des comptes. Ceux de Buckland, aussi. Le public hurlait à l’injustice. C’était un chaos pas possible.

Quand on a grandi en Afrique du Sud, pendant l’apartheid qui plus est, avaler des couleuvres, on sait ce que c’est. J’ai tenté de calmer les esprits. Depuis, Gary Buckland a remporté le championnat britannique. Moi, je n’ai jamais eu la chance d’arracher une victoire à mes juges.

La réalité m’a explosé au visage : je ne serai jamais un champion. J’ai accepté d’enfiler le peignoir du journeyman. Faut bien vivre. On m’appelait au dernier moment pour boxer à l’extérieur, contre des mecs mieux préparés, protégés par les arbitres. J’ai appris à combattre intelligemment, sans prendre de coups, quitte à pourrir un match mal engagé. Pour obtenir le nul contre l’un de ces gars-là, il aurait fallu le mettre KO. Le surprendre, lui et toute la salle, sur un coup. Cela n’est pas arrivé. J’ai perdu goût à la boxe.

J’ai fait un autre rêve. Celui de devenir avocat ou juriste. La boxe se servait de moi, comme chair à canon, je me suis servi de la boxe. Les bourses payaient mes études de droit. Un système au poil. Je n’ai jamais pu dormir après mes combats. Trop d’adrénaline. Alors, je sortais mes livres. Mon esprit fonctionnait à toute allure. Mes meilleurs devoirs, je les ai écrits pendant ces longues nuits de veille. Mes illusions de boxeurs enterrées, j’ai vécu les plus belles années de ma vie. Plus aucune pression. A la fac, je me sentais comme un poisson dans l’eau. Les concepts et les théories s’enchaînaient naturellement. J’étais bon, sans doute meilleur qu’à la boxe. Les autres étudiants n’en revenaient pas qu’un type qui gagne sa vie à prendre des coups sur la tête décroche de meilleures notes qu’eux.

Maintenant, c’est clair, je n’aime plus la boxe. Je parle en connaissance de cause. J’ai exposé mon corps et mon âme. J’ai donné des coups et j’en ai reçu. J’ai subi les magouilles du milieu. J’ai aligné les défaites. Un jour, j’ai eu une révélation. De tous les animaux, l’homme est le plus intelligent. Il a développé son cerveau pendant des siècles. Pour l’exposer dans un sport violent ? Pour redevenir bête ? C’est absurde. Cette violence est inacceptable. Si, au moins, on était jugé sur la qualité de notre défense, les déplacements et les esquives… Mais non, le public veut du sang. Il paye pour ça, complice lui aussi de cette stupide entreprise de destruction. Certains prétendent que c’est une façon de sortir du ghetto, que tout de même ça peut servir… Je suis bien placé pour le savoir, c’est mon histoire. Mais, quel crédit accorder à une société qui force des jeunes à se battre comme des coqs pour tirer leur épingle du jeu ? Tiens, ça me déprime. D’ailleurs sur la fin, je n’appuyais même plus mes coups.

En 2015, la quarantaine passée, j’ai arrêté les frais. Je n’avais plus besoin de la boxe. Quinze ans que je vivais à Londres. L’impression d’être parfaitement intégré. Mes études de droit bien entamées. Un peu de travail communautaire auprès des jeunes du quartier. Et un boulot à mi-temps dans un magasin d’équipement. Ne croyez pas que j’ai pris la décision à la légère : avant de faire ma demande de résidence permanente, j’ai consciencieusement étudié tous les textes de loi. Mon cas ? Une formalité. Je débordais de confiance.

En réponse, ils m’ont enfermé au Centre de détention de Brook House. Plusieurs semaines ou quelques mois. Je ne me souviens plus exactement. On perd la notion du temps dans ce genre d’endroit. Quand ils m’ont relâché, ils m’ont dit que la procédure d’expulsion suivrait son cours, que je pouvais me préparer à faire mes valises, qu’on allait me renvoyer dans mon pays. Mon pays ? Après quinze ans, j’avais eu la naïveté de croire que j’y étais déjà, dans mon pays. Dans l’intervalle, j’avais perdu ma piaule et mon job. Mais, je ne suis pas homme à renoncer. J’ai voulu croire à un malentendu. J’ai porté l’affaire devant les tribunaux. Je me suis défendu. Pour leur prouver que j’étais dans mon bon droit, que j’étais un citoyen modèle. Ils n’ont rien voulu savoir. Toutes les économies d’une vie sont passées dans ce combat contre les moulins de l’administration.

Je suis devenu SDF. Je passais de canapé en canapé. Mes amis, mes boxeurs, ma communauté, tous ont fini par se détourner de moi, trop pris par leur lutte quotidienne pour la survie. J’aurais aimé qu’ils me tendent la main, mais je les comprends et je les pardonne. J’ai le cœur lourd, malgré tout. J’en veux à cette société qui produit des individualistes à la chaîne. J’en veux aux politicards sans foi ni loi qui prospèrent en attisant la peur. Ceux-là sont incapables de gouverner sans boucs émissaires. Ils jettent de l’huile sur le feu avant de sauter dans leur camion de pompier. Sous l’œil des caméras, bien entendu. J’en veux aux services d’immigration qui appliquent aveuglément la loi, sans se soucier des hommes qui se cachent derrière les numéros de dossier à traiter. J’en veux à ces fonctionnaires zélés qui se frottent les mains quand ils atteignent leurs quotas d’expulsés. Leurs cœurs se sont endormis. Ils font toujours tic-tac, mais ils sont comme morts.

Ça me fait mal. Bien davantage que les coups reçus sur le ring. Des mois que j’enrage, que ça m’écrase la poitrine. Ça m’étouffe, même. Pas d’issue pour le vieux Bheki. On m’a tout pris, mais il me reste une liberté. La dernière. Celle de me rayer du tableau. Puisqu’ils ont décidé que j’étais de trop.

Il est temps de m’en aller.

Voilà, c’était mon histoire. Maintenant, le silence.

NZ

Texte paru dans Negus n°3