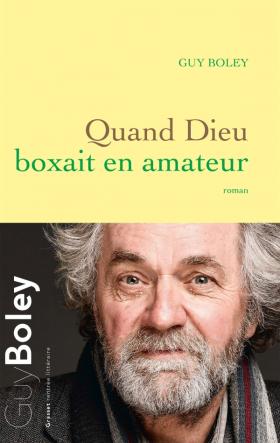

Dieu, c’est le Père. Celui qui boxe en amateur. René, le paternel de Guy Boley, remarqué pour son premier roman, Fils du Feu, paru en 2016 chez Grasset.

Le père, donc, est forgeron et boxeur. Sa mère l’a mis à la boxe pour qu’il devienne un homme. Il était orphelin de père et elle avait peur que son goût de la littérature en fasse une lopette.

Il lit beaucoup, mon père. Quel âge peut-il avoir ? Entre quatorze et quinze. Disons quatorze et demi, et elle n’aime pas ça, sa mère, les livres ; elle dit que ça vous zigouille les méninges et que ça abîme les yeux ; les histoires inventées, elle les nomme des romances de gonzesses. Raison pour laquelle elle l’a inscrit, au début de l’année, au club de boxe, pour faire de lui un homme.

Comme la boxe, la langue est une conquête. Toute sa vie, le père du narrateur se battra avec les mots. Ces mots qui sont « comme des anguilles qu’on ne sait par quel bout attraper ». Alors le René sera bon pour d’interminables listes de vocabulaires. Le combat est perdu d’avance mais, que voulez-vous, « on ne choisit pas son enfance, on s’acclimate aux pièces du puzzle, on bricole son destin avec les outils qu’on a sous la main ».

Ce qui ne l’empêche pas d’avoir le coup de foudre pour la boxe.

Il sentit, dès les premières séances, qu’il aimerait ça. L’ambiance, l’odeur, la sueur, le martèlement des poings, les rotations du buste et les pas de retrait. Les entraînements, bien sûr, taper dans des pattes d’ours ou dans un punching-ball, apprendre à esquiver, donner sans recevoir, se battre contre son ombre.

Car la boxe, c’est toujours un peu plus que la boxe :

On ne perd pas de temps, quand on combat, on ne babille pas, on ne tergiverse pas, on se dit l’essentiel en deux coups, trois crochets, on sculpte l’éphémère, on écrit en saignant le seul roman qui vaille, on n’a besoin de personne pour nous dicter les phrases, elles jaillissent des phalanges, percutent les mâchoires, déforment les orbites.

Ce n’est rien d’autre que ça, la boxe : adrénaline fleurdelisée sur liberté incandescente.

René devient champion de France. Faut dire qu’il a le profil :

C’est un candide, teigneux, sensible, les larmes au bout des poings. Un éternel enfant, orphelin de père et brimé par sa mère, un amoureux des mots qui ne peut néanmoins pas plonger comme il le voudrait dans la tiédeur de l’océan des lettres. Un enfant contrarié, futur autodidacte, donc futur conquérant.

Toute sa vie, il a vécu dans un quartier ouvrier et délabré de la banlieue de Besançon.

C’est un quartier populaire, d’ouvriers et de cheminots, on y aime la boxe, l’opérette, le musette accordéon, on n’y lit quasiment pas, la culture est une affaire d’élégants, d’oiseux, d’aristocrates. Car lire est dangereux, ça instille dans les cœurs des mondes inaccessibles qui ne portent au fond d’eux qu’envies et frustrations ; ça rend très malheureux, quand on est des gens de peu, de savoir qu’il existe, dans un ailleurs fictif, des vies sans rides, ni balafres, où les rires, l’argent, la paix, l’amour poussent aussi joliment que du gazon anglais.

Dans le secret des livres, René noue pourtant une solide amitié avec Pierrot, qui se fera abbé. Et proposera au boxeur d’interpréter le rôle de Jésus dans son adaptation de La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la scène du théâtre paroissial. Un rôle qu’il troque contre sa carrière de boxeur.

Puis viendront les défaites de la vie, la perte d’un enfant, la boisson, le culte à Marcel Cerdan et les enthousiasmes du père et du fils, réunis par une autre Passion, celle de Muhammad Ali.

Au bout du compte, le père a sans doute perdu son combat le plus important, celui contre les mots. Mais avec Quand Dieu boxait en amateur, le fils – béni soit-il – reprend le flambeau et prend la plume pour lui tresser une couronne de gloire et lui offrir le grand roman qu’il mérite.

NZ