Le Convention Hall d’Atlantic City est à la boxe ce qu’un hall de banque est au combat de coqs : vraiment pas le lieu idéal. C’est ici qu’en 1954 Lyndon Johnson fut désigné candidat démocrate pour l’élection présidentielle. Deux gros plans de son visage encadraient la tribune sur vingt mètres de haut. La salle faisait penser au couronnement d’un dictateur.

Aujourd’hui, en cette nuit du 27 Juin 1988 on avait installé des milliers de sièges sur l’immense plancher. Rien qu’au dix-septième rang, les gens avaient payé quinze cents dollars pour assister au championnat du monde des poids lourds, Tyson contre Spinks.

Le match n’en finissait pas de commencer. On présentait chaque célébrité pendant un quart d’heure et cela consolait tous les joueurs de casino qui avaient investi à la dernière minute une partie de leurs gains dans un billet pour une place tout au fond. Suivre un combat de boxe après le dix-septième rang, c’est comme observer par la fenêtre un couple en train de faire l’amour de l’autre côté de la rue.

Mais avoir le privilège d’applaudir ou de huer des gens aussi important que Sean Penn et Madonna, Warren Beatty, Jack Nicholson, Marvin Hagler, Matthew Brokerick, Burt Young, Judd Neslson, Chuck Norris, Oprah Winfrey, Don Johnson, Don King et Jesse Jackson tous présents en chair et en os, voilà de quoi se requinquer l’égo. Oui, cela valait le prix. On pourrait le raconter longtemps plus tard aux amis.

Dans le coin de la presse, d’où l’on voit admirablement les combats, la rumeur voulait que Donald Trump, l’organisateur, ait prévu d’asseoir Frank Sinatra à côté de lui jusqu’au moment où il eut peur que le ring ne soit situé trop haut pour Franck et les autres invités du premier rang. Du coup, Trump aurait fait abaisser le ring. De toute façon, Sinatra passait alors au Bally’s un établissement rival du Trump Plaza, et il avait décliné l’invitation. Il n’est pas décent, n’est ce pas de venir s’asseoir en public aux côtés de la concurrence.

Trump avait néanmoins conservé le principe du ring surbaissé, toujours les ficelles psychologiques des relations publiques. Il fallait que les stars du premier rang aient une bonne vue. Et tant pis pour les gémissements des tocards du dix-septième rang pour qui le ring disparaissait dans un trou.

Juste avant le début du combat, Trump fit son apparition sur le ring accompagné de Muhammad Ali. Ali se mouvait avec le calme terrible des aveugles, défiant les regards qui le fixaient. On aurait dit le Spectre de la Boxe. Comme s’il avait dit :

Moi, moi qui vous ai apporté tant de plaisir pendant des années, je vous demande maintenant de regarder ce que m’a coûté le plaisir que je vous ai apporté.

Debout derrière Ali, Trump écoutait les haut-parleurs qui aboyaient : « Donald Trump, le New Jersey vous dit merci ! »

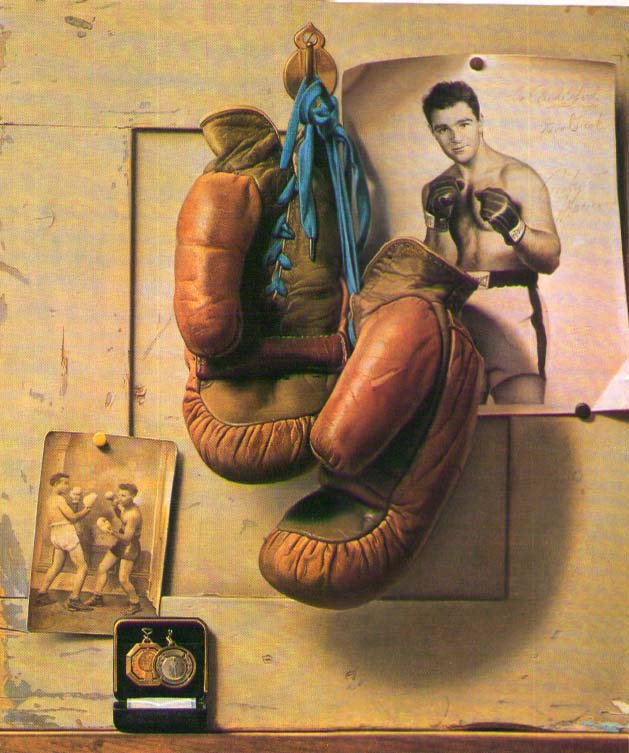

Spinks monta sur le ring, en smoking blanc. C’était un boxeur hautement respecté. Il avait remporté trente-deux combats sans jamais en perdre aucun.

Il avait été champion du monde des lourds-légers avant de prendre du poids pour affronter Larry Holmes dans la catégorie des lourds. Il avait chipé le titre à Holmes, par décision de l’arbitre, et il l’avait conservé lors du match retour. Il avait mis Gerry Cooney K.O en cinq rounds. Spinks était un boxeur terriblement habile, plein de ressources qui essayait de ne jamais porter deux fois le même coup. Lors de la plupart des ses victoires, il avait été considéré comme un outsider par les parieurs. Quelque chose en lui rappelait la magie de Muhammad Ali, et l’art d’imaginer toujours des feintes inattendues pour tromper la garde de son adversaire. Les gens qui aimaient la vaillance, la ruse et la créativité aimaient Spinks. Il faisait toujours mieux que ce qu’on attendait de lui.

Ce soir pourtant, il n’avait pas l’air franchement heureux d’être là. Il souriait trop. L’air à la fois absent et détendu. On n’avait plus revu ce genre de schizophrénie depuis cette nuit passée assis à côté de Sonny Liston à jouer au poker, la veille de son match contre Ali, en 1965 à Lewiston. Cette nuit là, Liston s’était montré le plus décontracté des joueurs de poker, gloussant à chaque main perdue ou gagnée. On ne jouait que des nickles et des dimes mais ça n’empêchait pas Liston de prendre un plaisir extrême à contempler son jeu avant de surenchérir. On aurait pu prendre cette décontraction pour de la confiance mais le lendemain soir Liston se retrouva au tapis dès le premier round à la suite d’un direct si rapide que certains experts (et ils le jurent encore aujourd’hui) n’eurent même pas le temps de le voir passer. La veille, les témoins de cette partie de poker n’avaient pas observé la décontraction mais la résignation de Liston.

Face à Tyson, Spinks souriait, mais d’une bouche sèche. Il ne transpirait pas la nervosité. Quand les boxeurs montent sur le ring, ils peuvent aussi bien être affutés par la peur, ou ramollis par elle. Ce soir-là, Spinks n’avait pas l’air affûté. Cela doit être presque insupportable pour quiconque d’imaginer pendant une centaine de nuits qu’il va se retrouver sur un ring face à Mike Tyson au début de la cent unième. Tyson avec sa puissance, sa rapidité, et sa marche en avant implacable vers la victoire.

Ce soir-là, pourtant, Tyson avait l’air contracté. Pas effrayé, ni soucieux, juste épuisé, à bout comme si, quelque part dans son être, il couvait un problème dont la solution le fuyait. Son visage à lui exprimait la difficulté qu’il y a à refouler pendant cent nuits des impulsions meurtrières. Il attendait le gong. Pour un boxeur mal dans ses pompes, le gong du premier round peut sonner comme un glas infernal.

Pour Tyson, le premier coup de gong ouvrit les portes du ciel. Il jaillit de son coin comme un obus de mortier. Une explosion psychique. Sa présence était déjà un uppercut mortel. Face à Tyson, il faut résister à l’impact de sa puissance. Dans les quarante premières secondes, Tyson expédia sept directs meurtriers sans aucun qui touche, mais Spinks ne put répliquer que par un jab unique et faiblard.

Tyson avait établi sa domination. Le combat filait vers son destin. Bien qu’il manquât tous les directs qu’il balançait, Tyson réduisait l’espace de Spinks sur le ring. Spinks n’avait d’autre choix que d’allonger, reculer, puis se dérober le long des cordes.

Et le premier coup au but le cueillit. Une droite de Tyson qui le harponna à la hanche. Un boulet dévastateur à trois pouces sous la ceinture. Sa mobilité latérale réduite, Spinks reculât en clopinant. Il lui fallait maintenant filer très vite le long des cordes, pour éviter que Tyson ne coupe le ring pour le rattraper.

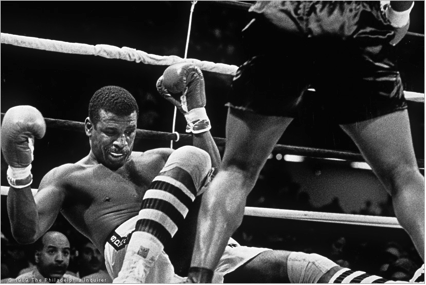

Tyson densifia encore la pression – une force concentrée profane, charismatique, névrotique. Son crochet du gauche s’abattit comme un marteau sur la tête vacillante de Spinks. De quoi l’étourdir assez longtemps pour qu’une droite lui arrive dans les côtes. Tout le secret de cette droite tenait en une milliseconde : parti pour doubler à la tête, Tyson avait au dernier instant entrevu une meilleure ouverture au corps et il avait modifié son coup dans le temps infime qui lui restait. Spinks s’effondra. Il avait rencontré des hommes qui frappaient dur, d’autres qui frappaient vite, il n’avait encore jamais rencontré les deux en même temps. A terre Spinks avait le visage d’un type qu’un sale coup de vent a balancé à la mer.

A trois, Spinks se releva, hochant la tête à l’intention de l’arbitre qui poursuivit mécaniquement le décompte jusqu’à huit. « Oui, voulait dire Spinks, ça va, je suis clair dans ma tête, je peux continuer », toujours branlant du chef et cherchant ses marques. « Avant la fin, je suis sûr que je lui ferais mal au moins une fois, à ce Tyson ».

Tyson s’approcha en fumant. Les deux boxeurs frappèrent chacun du droit. D’abord Spinks, mais Tyson tourna la tête et le poing ne fit que l’effleurer. Par contre, Spinks encaissa la droite de Tyson, lancée à toute volée sur le côté du crâne. Il tomba. Il culbuta et s’écroula dans les cordes inférieures.

Le combat qui avait rentré la plus grosse recette de l’histoire de la boxe avait duré une minute et trente et une secondes. Spinks avait vaincu la peur chaque jour de sa vie, sauf le jour le plus important.

Vu de près, le combat avait été aussi limpide que l’eau d’une perle rare. Mais à moins de se tenir dans le rayonnement immédiat du ring, il était impossible de concevoir à quel point Tyson avait été bon.

Vu de loin, le match tenait plutôt du hold-up. Les types qui avaient payé quinze cents dollars pour une place du dix-septième rang devaient sentir comme un gros vide à la place de leur portefeuille.

La foule s’écoula hors de l’arène. Les fans de boxe viennent aux matches pour se faire arnaquer et ils le savent. Ça fait partie de leur plaisir : les fans de boxe sont des gens amers ; l’arnaque conforte la piètre opinion qu’ils se font du monde. La moitié de ces « combats du siècle » dont on fait tout un plat ne leur apporte que des déceptions.

Ce soir-là, après le match de Convention Hall, le choc fut plus profond qu’à l’ordinaire. Le championnat du monde catégorie poids lourds semblait avoir perdu toute signification. Qui opposerait-on désormais à Tyson ? Personne en vue !

Toute l’ampleur du problème Tyson tenait à ce que Tyson semblait se jeter tête baissée dans les problèmes. Sur les vingt-deux principaux journalistes sportifs, huit avaient misé sur Spinks. A la veille du combat, Tyson avait accumulé les ennuis. L’un de ses deux managers, Jim Jacobs était mort. Robin Givens, sa nouvelle femme, avait fait une fausse couche. Puis Robin Givens et sa mère, Ruth Roper, avaient fait alliance avec Don King, le promoteur du match contre le manager Bill Clayton. Dans la foulée, Tyson avait embouti sa nouvelle Rolls Royce et l’avait abandonnée aux policiers. Pour finir la série, Tyson avait cédé aux pressions de sa femme et de sa belle-mère, et porté plainte contre Clayton, son manager. A ce feuilleton intime, la presse réservait un traitement de choix et Tyson, qui avait toujours été dorloté par la presse sportive, avait du mal à comprendre pourquoi les médias le prenaient maintenant comme tête de turc.

Personne ne lui avait appris que les medias trouvent stimulant d’insulter leurs favoris. Et qu’il y a certaines erreurs à éviter. Comme d’abandonner une Rolls Royce dans la rue. A la veille de son combat contre Spinks, Tyson mijotait dans la marmite de la contre-publicité.

Un boxeur a besoin de toute sa concentration. Parmi les parieurs du monde entier, il se trouva des petits malins pour estimer que Tyson était assez déconcentré pour laisser toutes ses chances à Spinks. Iron Mike, l’indestructible, devait avoir un talon d’Achille. De six contre un, sa cote tomba à sept contre deux. Ça équivalait à une chute de 2 000 à 1 000 pour le dow Jones. Un vrai krach.

Tyson n’avait tenu aucun compte de l’effondrement de sa cote. Les soucis semblaient plutôt augmenter son énergie. Sa femme déclara à la fin du combat : « S’il est comme ça quand il n’est pas concentré, j’aimerais voir ce que ça donne quand il l’est. » Quelle chance avait-on, aussi fort soit-on, de monter sur un ring avec le moral face à cet homme ?

Tout est là.

Notre champion du monde des lourds, à vingt-deux ans est invaincu en trente-cinq combats – trente-et-un remportés par K.O. dont seize dans le premier round. On l’a entendu dire : « je suis l’homme le plus fort du monde. » Il vous le sort dans les conférences de presse quand il se met en colère. C’est vrai. Ou faux. Les champions poids lourds, fait-on souvent remarquer, sont différents des boxeurs des catégories inférieures. Il est évident qu’un bon lourd battra un bon léger. Un lourd même médiocre peut toujours descendre un honnête welter ? Tout triomphe doit donc rester modeste, dès qu’on n’est pas chez les lourds. Qui va battre un grand champion poids lourd, s’il est correctement préparé ? Il est bien possible, après tout, qu’il soit l’homme le plus fort du monde.

Mais peut-être ne l’est-il pas. Il doit exister dans un bidonville du Tiers-Monde un colosse capable de le battre à la loyale dans une ruelle. Le meilleur lutteur gréco-romain du monde saurait peut-être encaisser assez d’uppercuts pour finir par le terrasser. Un maître d’art martial d’un lointain dojo pourrait lui répliquer d’une façon totalement imprévisible. Ce genre de spéculations sans réponse dévorent le cerveau d’un champion poids lourd, et elles sont terrifiantes. Est-il béni des dieux ou du diable ? Est-il un monstre ou une incarnation du sens de l’histoire ? Est-il lui-même, ou le simple déversoir des émotions du public ? Obsession et dépression sont assises à sa droite et à sa gauche. Les hommes l’aiment-ils ou le jalousent-ils ? Peut-il encore faire confiance à quelqu’un ? Dieu marchant parmi les humains, une simple balle de revolver et le pouvoir de l’arrêter (Sonny Liston était tellement paranoïaque qu’il avait moins peur de monter sur le ring devant Floyd Patterson que de marcher du vestiaire jusqu’au ring).

Voilà pourquoi Tyson ignore jusqu’à sa propre nature. La seule chose dont il puisse être certain, c’est que d’autres vont essayer de profiter de lui.

Dans le vestiaire, avant le combat, Butch Lewis, le manager de Spinks, avait abattu le grand jeu. Si Tyson était déconcentré, s’était dit Lewis, il serait de bonne stratégie de lui casser les nerfs juste avant le combat. Butch Lewis s’était fait une réputation dans le milieu des managers en refusant jadis un combat contre Tyson qui aurait rapporté quatre millions de dollars à son poulain ? Il se vengeait ce soir-là à Atlantic City où la même affiche lui rapportait treize millions de dollars. Entre temps, Spinks avait étalé Gerry Cooney en cinq reprises. Dans la boxe : tout le monde parie.

Butch Lewis avait parié sur Spinks et il avait gagné. Devenu une légende reconnue, il pouvait désormais s’habiller comme un bouffon. Le soir d’Atlantic City, il portait un smoking blanc, un nœud papillon blanc et pas de chemise. Sa peau noire lui servait de chemise de smoking. Butch Lewis envoya son frère vérifier les gants de Tyson. Le frère dénicha une doublure cuir sous le bandage. Le temps que l’engueulade se calme, Tyson commençait à pilonner de ses gants le mur de béton des vestiaires.

Lewis rompit alors l’accord selon lequel Spinks devait monter sur le ring avant Tyson. On perdit un quart d’heure avant que Spinks ne se décide à passer le premier. En admettant que Lewis et Spinks aient agi selon un plan concerté, c’était de bonne guerre. Il n’importe pas qu’un peu, dans la préparation intérieure d’un boxeur, de savoir si le combat commencera à l’heure ou pas. Le calcul de Lewis était d’amener Tyson, en le provoquant, plus près de l’hystérie que Spinks, plus expérimenté. Les hommes savaient que Tyson s’énerve souvent avant un combat. Ils comptaient sur cette faiblesse pour amplifier son manque supposé de concentration. Le maître, lui-même, Muhammad Ali, avait plus d’une fois expérimenté cette stratégie d’avant-match : ne jamais affronter un adversaire à cent pour cent de ses moyens si vous pouvez l’avoir à cinquante pour cent.

Jose Torres, un ancien champions des légers, se trouvait dans le vestiaire de Tyson. Membre lui aussi de cette confrérie de boxeurs dont le père spirituel est Cus D’Amato, Torres était suffisamment dans le coup pour recueillir les ultimes confidences de Tyson. Le vestiaire avec ses boiseries sombres, ses lampes fluo, le moniteur de télé et le miroir, était aussi chaleureux qu’une cave à charbon mais ça plaisait à Iron Mike. « C’est un bon moment, dit-il à Torres. Tu peux pas savoir, mec, comme j’aime ce genre de plafond. »

Ce dialogue avait déjà précédé la dispute avec Butch Lewis. Plus tard, sur le chemin du ring, Tyson fit un clin d’œil à Torres. Plus le ring se rapprochait, plus Tyson trouvait son centre de gravité. « Je parie ton portefeuille et le mien » lui dit alors son entraineur Kevin Rooney, « que tu allonges Spinks au premier round. » « Ou est le fric ? » ce fut la première question de Tyson à Rooney juste après le combat. « Mike, expliqua Rooney par la suite, a toujours eu un sens de l’humour plutôt tranchant. »

Ainsi Tyson évita les deux chausse-trappes qui guettent tout boxeur avant un grand combat : excès de peur et excès de rage. Tyson n’avait pas fui sa peur. « Bien sûr que j’ai peur, confia-t-il à Torres, mais je suis certain de démolir ce mec en moins de trois minutes. » Et il réussit à franchir l’autre corde raide, celle qui mène de la rage aveugle et hystérique à la violence contrôlée. Le défi était limpide. Il s’agissait de mettre la colère née de toutes les injustices, trahisons et tricheries, de tous les coups bas ou dans le dos que la vie vous porte, au service d’une stratégie de ring.

Cette colère, une fois transmutée en force disciplinée, nourrit l’énergie du boxeur et alourdit ses directs ou le remet debout dès qu’il fléchit. C’est l’une des alchimies les plus délicates de la condition humaine. Une colère à ce point profonde frôle la rage aveugle qui amène la perte du boxeur. La rage aveugle brouille la trajectoire des coups, brûle les poumons, trouble le rythme cardiaque et vous abandonne sans gouvernail aux tourbillons de la sauvagerie. Distinguer la rage aveugle de la violence contrôlée est le premier et sacro-saint devoir du boxeur. Le boxeur doit se fabriquer de l’hostilité envers l’adversaire (sinon, il s’accommoderait facilement de la défaite). Mais il ne peut laisser l’émotion dépasser son aptitude à se maîtriser. Ce qui revient à dire : mettre au service de l’efficacité des emportements de psychopathe. On n’est pas loin du niveau le plus élevé des arts martiaux.

Pour comprendre Tyson (ne serait-ce que pour esquisser le portrait-robot du boxeur qui pourra le battre un jour), il faut d’abord comprendre que ça ne passe pas par les interviews. Les journalistes de boxe s’évertuent à obtenir des champions des déclarations éclairantes. Ça n’a probablement aucun sens. Qui observerait les écrivains Kurt Vonnegut, Saul Bellow, William Styron ou John Updike en train de faire du jogging apprendrait certes quelque chose sur eux, mais mille fois moins qu’en lisant leurs livres. Le langage révèle les écrivains, le langage du corps révèle les boxeurs. On comprend un boxeur quand on comprend son style ; ses bons mots n’apportent rien. Pour comprendre Mike Tyson, il faut remonter à ses racines intellectuelles, c’est-à-dire aux racines des ses méthodes d’entrainement. Ça nous ramène à Cus D’Amato, mort depuis trois ans mais toujours vivant dans l’esprit de ceux qui connaissent bien Tyson, car D’Amato fut le père spirituel de Tyson, son tuteur, entraîneur et philosophe.

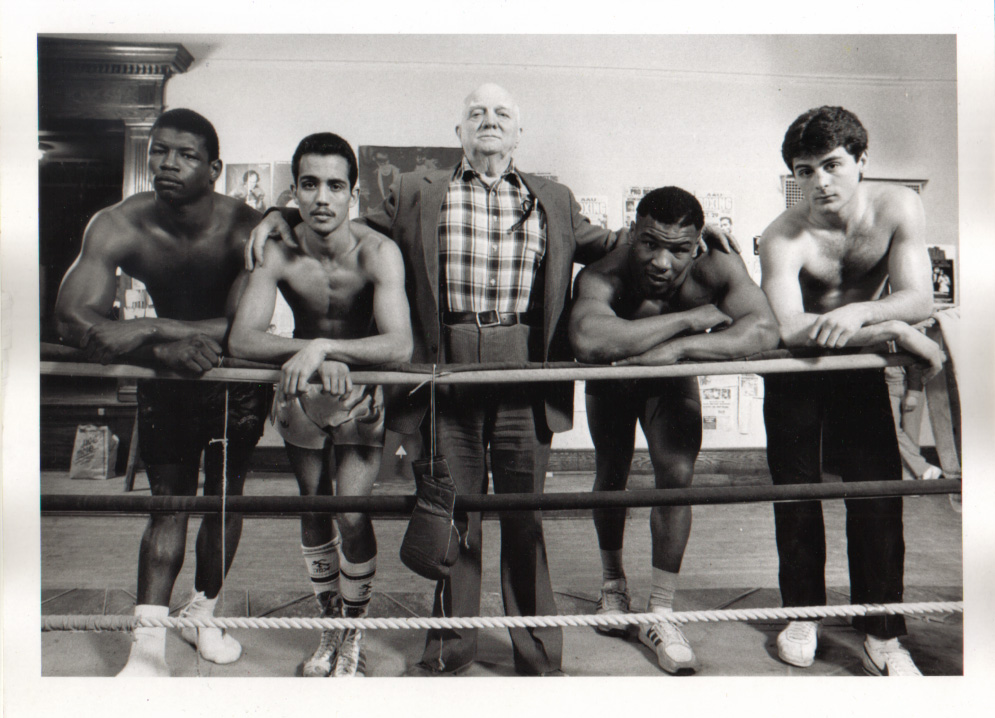

De taille moyenne, chauve, costaud comme une barrique, D’Amato portait sur un visage de sénateur romain, les stigmates de la rue.

Les fondations métaphysiques de D’Amato étaient la peur et la violence. Ses élèves étaient des gosses du ghetto qui n’avaient jamais lu un livre. Ça n’avait pas d’importance. Ce que D’Amato avait à offrir, ils étaient capables de le comprendre. D’Amato était une sorte de consul qui délivrait des visas de sortie du ghetto. Tyson était la plus accomplie des progénitures adoptées par D’Amato, mais il n’était que le dernier d’une longue lignée. D’Amato avait conduit au titre Floyd Patterson et Jose Torres avant que Tyson ne soit né. Depuis dix ans, D’Amato avait choisi de vivre en solitaire à Catskills, dans l’Etat de New-York, et il dirigeait le gymnase municipal, situé au-dessus du commissariat de Main Street. Des petits durs de la rue, des gamins, vivaient au dernier étage de sa maison et s’entrainaient avec lui pour devenir boxeurs. La plupart débutaient, quelques-uns avaient du talent, la plupart finissaient par sortir de sa vie.

De temps en temps, débarquait un noir ou un Hispanique particulièrement violent, primaire et dérangé, et D’Amato devenait son père, son grand prêtre et l’esprit de la justice. Floyd Patterson, Buster Mathis et Mike Tyson en sont trois exemples. Tyson avait vécu dans une maison de redressement de Rhinebeck jusqu’à ce que son entraineur d’athlétisme, un ancien professionnel nommé Bob Stewart, l’amène au gymnase de Catskills et boxe avec lui sous les yeux de D’Amato. D’Amato fut assez impressionné pour accepter Tyson dans son zoo et prendre en charge les problèmes que posait sa trouble personnalité.

La clé de la méthode D’Amato, c’est qu’il n’avait pas peur de se retrouver tout seul face à des jeunes boxeurs à problèmes. Il savait les amener à parler, il savait les comprendre. Il savait les faire mûrir. Elargir leur vision du monde, voire leur portefeuille. Pour ce genre de gamin des ghettos, il était un Graal, l’homme qui les guiderait jusqu’à la boxe du plus haut niveau.

Ainsi, D’Amato leur enseignait-il comment gérer la peur et la violence. Il fallait des années. Un entraînement physique méthodique, une discipline de moine. D’Amato avait inventé un nouveau style de défense. Rompant avec la classique posture irlandaise, le corps droit et de profil, poing droit levé pour protéger la face, le gauche en allonge. D’Amato montrait à ses boxeurs comment garder les deux poings à hauteur du visage, les épaules bien en face de l’adversaire, le dos rond. Lorsque c’était bien fait, le boxeur d’en face avait du mal à trouver l’ouverture. Il est vrai que, de l’autre côté, il était difficile dans une telle posture de lâcher un coup avec style. Or un boxeur tient à avoir un style. Il peut y arrimer sa vanité.

On n’est pas boxeur si on ne trouve aucun intérêt à satisfaire sa vanité. De nombreux jeunes boxeurs n’aimaient pas la méthode D’Amato. Il fallait trop longtemps pour l’apprendre. Une fois qu’on la maîtrisait, d’autres problèmes surgissaient. Difficile aussi de trouver un engagement pour un poulain de D’Amato. Les organisateurs de combats n’aiment pas ce style, qui engendrait trop d’esquives. Les journalistes non plus, accrochés à leur théorie du « enchaîner-gauche-au-corps-droite-au-visage », avaient du mal avec la terminologie de D’Amato. Il donnait à ses disciples une vision de la boxe. Il leur parlait d’esthétique. De votre vision découle l’esthétique de l’autre. Ça oblige l’adversaire à vivre avec vos poings, pas avec les siens. Savoir garder une bonne énergie à mesure que les rounds s’écoulent n’est qu’un sous-produit de la vision. Dans un combat, une fatigue prématurée ne trahit pas un manque de condition – les bons boxeurs sont rarement en mauvaise condition physique – mais la frustration. Quand on domine son adversaire l’énergie abonde. La puissance d’un coup, selon D’Amato, tenait plus à la ruse qu’à la force brute. Un boxeur encaisse plus facilement quand il a vu le coup venir. Un cerveau prévenu souffre moins qu’un cerveau cueilli par surprise. Trônant au-dessus de tous ces paramètres, se tenait l’ego. L’ego vous soutient dans les rounds difficiles et vous aide à retrouver la vision. La perte de l’ego ouvre la porte de la peur, rend l’adversaire plus impressionnant. Vous vous mettez à penser à lui, à réagir en fonction de lui. Bientôt, vous vous adaptez à sa vision. D’Amato renforçait donc l’ego de ses boxeurs, des gosses du ghetto qui ont toujours des problèmes d’identité. Et sans certitude sur sa propre identité, comment posséder un ego à l’épreuve des rounds ? D’Amato fournissait donc l’identité. Sous sa férule, un boxeur apprenait tout un vocabulaire (et le vocabulaire, dans les bidonvilles, ça équivaut à la dignité). Désormais, par l’entraînement, un gosse pouvait trouver la voie de son identité. Ça pouvait parfois suffire pour s’en sortir lors des premiers combats. Mais à mesure que l’enjeu augmentait, il fallait savoir renforcer son ego jusqu’à la mégalomanie.

« Je suis l’homme le plus fort du monde », dit Tyson. Serait-il un ton en dessous, il risquerait d’hésiter avant de monter sur le ring. L’autre boxeur, après tout, n’est pas manchot. En 1965, Torres, alors challenger, préparait son match contre Willie Pastrano pour le titre des lourds-légers. Une nuit, il resta avec D’Amato pour étudier les films des combats de Pastrano. D’Amato lui dit : « Jose, il n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit que tu battrais Pastrano, mais maintenant, après avoir visionné ce film, je sais qu’en te regardant, là, maintenant, je vois le futur champion du monde des lourds-légers. »

C’est avec ce genre de phrase que D’Amato réussissait à donner à quelques-uns de ses boxeurs une prise solide sur leur identité. Leur physique, leur concentration, leur vocabulaire, leur science stratégique de la boxe, la certitude d’être des hommes intelligents capables de résoudre des problèmes élargissaient assez le réservoir de leurs passions pour contenir de soudains débordements d’émotions.

En cela résidait déjà la moitié de la technique. L’autre moitié, c’était de trouver une place pour la peur. Dès qu’il prenait ses poulains en main, D’Amato les préparait au meilleur usage possible de la peur. A un boxeur montant pour la première fois sur le ring pour un vrai combat (et pas pour un entraînement), D’Amato disait :

Quand tu verras l’autre, tu auras peur. Tu regarderas ses muscles et combien ils sont gros. Il va t’impressionner. Mais rappelle-toi que pendant que tu le regardes et que tu as peur de lui, lui aussi regarde tes muscles, il a aussi peur que toi.

Voilà pour l’introduction. Les cours avancés duraient tout le reste de la vie. Personne n’était censé, leur disait Cus, s’élever au-dessus de sa peur, et surtout pas au point où elle n’agit plus sur vous. Un boxeur qui monte sans peur sur le ring est un boxeur anesthésié. Il faut vivre comprendre avec sa peur, en détours pervers, les tentations, les tromperies ; vivre aussi près de sa peur que des ses poings.

La confiance et la peur devaient rester en liaison constante. Pour ces cours avancés, D’Amato avait une histoire à raconter. « Je me rappelle mon quartier dans le bon vieux temps, expliquait Cus. C’était un quartier dur. Il y avait un type d’un autre gang qui venait toujours traîner chez nous, et il faisait peur à mes copains. Son truc, c’était le couteau. Tout le monde disait qu’au couteau, il était le meilleur. Bref, un jour, le voilà qui débarque et qui provoque les gars. Il savait que personne ne relèverait le défi. Alors il en a rajouté, il s’est mis à les charrier. Il a dit des choses qu’il aurait pas dû dire, des choses humiliantes. Ce soir là, quand je suis rentré du boulot et qu’on m’a tout raconté, ça m’a rendu malade. Alors je suis allé dans son quartier et je l’ai défié pour un combat aux poings.

« C’est pas mon genre, il a dit, moi c’est le couteau. » « D’accord, j’ai dit, je te prends au couteau. » On s’est mis d’accord sur les détails. On se retrouverait sans témoins, à sept heures le lendemain matin, dans un entrepôt désert à mi-chemin entre nos deux quartiers. Quand je suis rentré chez moi, j’avais peur comme jamais dans ma vie auparavant. C’était la première fois que je me battais au couteau. Je me suis dit : « Première chose, il faut voir ça comme un problème. Et les problèmes ont toujours une solution. » J’ai récapitulé mes atouts. Puisque je savais boxer, la question était : comment adapter mes dons spécifiques à une technique totalement différente. J’ai réfléchi et au bout d’un moment, j’avais la réponse. A son couteau, j’opposerai un pic à glace, mais en me servant des acquis de la boxe. J’ai trouvé un pic à glace dans la cuisine et j’en ai aplati la poignée cylindrique jusqu’à ce qu’elle ressemble à une lame. Je me suis attaché ça à la main gauche, de telle façon que cette lame sorte entre mes doigts quand je ferme le poing. Puis j’ai pris un blouson et je l’ai enroulé autour de mon bras droit, pour parer. Je suis descendu à la cave et je me suis exercé à boxer dans le vide. J’étais sûr que je n’avais pas perdu d’avance.

« Puis j’ai essayé de dormir. Je n’y suis pas arrivé, mais j’ai quand même réussi à me reposer. A six heures et demie, j’étais à l’entrepôt. Je voulais arriver avant lui pour repérer les lieux. J’arrêtais pas de boxer dans le vide, pour éviter la tension. A sept heures, personne. Sept heures dix, toujours pas de type. A vingt, je me suis dit : « Peut-être qu’il ne viendra pas ». Je ne pourrais pas vous dire à quel point cette pensée me soulageait, tellement j’avais peur. Je me suis obligé à ne pas espérer, car ça ne pouvait que m’affaiblir. Si je m’habituais à l’idée qu’il ne vienne pas et qu’il arrive soudain, où trouverais-je la volonté de combattre ? J’ai encore attendu, en continuant de boxer dans le vide. A huit et quart, j’ai compris qu’il ne viendrait plus. C’est lui qui avait craqué nerveusement. Je suis rentré chez moi, et j’avais l’impression d’avoir gagné. C’est comme ça que le quartier l’a pris, en tout cas. On n’a jamais revu le type. »

La leçon était claire : il faut vivre avec la peur comme avec un frère, une mère, une femme.

Pour un boxeur, il existe peut-être une solution au problème Tyson. Avant de penser à le vaincre, il faudrait essayer de le comprendre. Comprendre, non les abîmes de sa psychologie – Muhammad Ali, Cus D’Amato ou Robin Givens sont mieux placés pour ça – mais la structure de sa boxe. Essayer de rentrer dans sa vision de la boxe, de saisir l’essence de ses mouvements, de s’imprégner de son style comme si c’était le vôtre. Oui, si je possédais un jeune lourd prometteur dans mon écurie, j’irais sagement chercher un entraîneur formé à la méthode D’Amato et je lui confierais le gars. Le pari n’est pas gagné d’avance. Mais je persiste à penser que le seul boxeur capable de gêner Tyson serait celui qui comprendrait ce qu’Iron Mike fait et surtout ce qu’il va faire, le boxeur capable de lui dérober une part de son feu primitif et d’éclairer ainsi la dimension intérieure de sa boxe. Cela devrait pouvoir arracher Tyson à l’imperturbable concentration que lui a insufflée D’Amato. Coup risqué, mais jouable. Comment contrebattre un engagement total ? Par un engagement égal et plus d’intelligence.

Norman Mailer apparait aussi dans le documentaire : « When we were kings », et est l’auteur du livre : « Le combat du siècle », où il relate le combat de Muhammad Ali et George Foreman.

Traduction Roger Sacrain.

Retranscription Anthony Martins.

Actuel N°112 / 01-12-88.